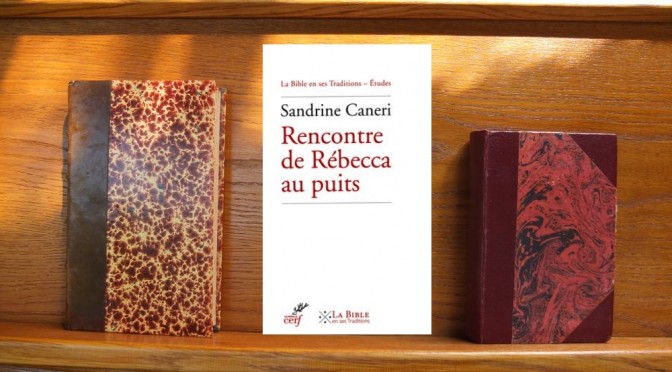

CANERI, Sandrine

La rencontre de Rébecca au puits, Exégèse rabbiniques et patristiques de Gn 24, 10-21, Cerf, Paris, 2014, 210 pages environ.

Onze petits versets qui esquissent en comparaison un périmètre bien étroit… Mais souvenons-nous « La vérité se creuse comme un puits. Le regard, quand il se disperse perd la vision de Dieu. »… (Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle, Pléiade, 516). Et de fait si l’on se souvient de la scène, cela sera suffisant pour y dessiner la margelle du puits qui va désormais présider à bien d’autres rencontres tout au long de la Bible et jusqu’au puits de Sichem (Jn 4, 1-42) changeant la destinée de bien des esseulés promis par Dieu à des noces au-delà de toute attente !

On se souvient en effet dans cette figure, première du genre, que c’est à la façon dont Rébecca va exaucer la prière d’Eliézer et puiser l’eau avec profusion allant bien au-delà de sa demande jusqu’à abreuver les chameaux de sa caravane, que le serviteur d’Abraham spécialement missionné par son maître pour ramener de la terre de ses pères une épouse pour son fils, reconnaît l’élue du Seigneur !

Recensant tous les auteurs majeurs qui ont commenté ce passage Sandrine Caneri nous propose alors de scruter le texte, pour en dégager le jeu des relectures successives avec leurs accents propres et leurs mystérieuses harmoniques.

Après l’établissement du texte dans ses variantes (massorétique/Septante), une présentation des sources et des auteurs, pour chaque verset sont ensuite citées les différentes interprétations données au fil des générations, avant qu’une synthèse ne viennent les réunir en bouquet spirituel !

L’apparat critique est léger mais pour qui ne connaît guère les Pères de l’Église et encore moins le corpus juifs des commentaires scripturaires, ce peut être un excellent ouvrage d’initiation tant par ses index, ses rappels introductifs présentant les œuvres et les auteurs retenus dans leur contexte que par le choix des citations qui en sont extraites.

Un livre en somme tout aussi stimulant pour les priants que les étudiants, les commençants que les « approfondissants » !

Puisse alors le lecteur de ces lignes qui leur fera confiance vivre ainsi de l’encouragement d’Origène qui a beaucoup creusé ce thème du puits au désert tout au long de sa carrière de « didascale » pour y faire jaillir les préfigurations qui annoncent les sources d’eaux vives qui coulent maintenant du côté du Seigneur !

« Étant donné que du puits jaillissent des sources », « essayons de réaliser […] ce que recommande la Sagesse quand elle dit [cela]. Essaye donc, toi qui m’écoutes, d’avoir un puits à toi et une source à toi ; de la sorte, quand tu prendras le livre des Écritures, mets-toi à produire, même selon ta pensée propre, quelque interprétation, et d’après ce que tu as appris dans l’Église, essaye de boire, toi aussi à la source de ton esprit.

À l’intérieur de toi-même, il y a le principe de « l’eau vive » (cf. Gn 26,19) Il y a les canaux intarissables et les fleuves gonflés du sens raisonnable, pourvu qu’ils ne soient pas obstrués par la terre et les déblais. Mais empresse-toi de creuser et d’évacuer les ordures, c’est-à-dire, de chasser la paresse d’esprit et de secouer l’engourdissement du cœur. Écoutez en effet ce que dit l’Écriture : »Tourmente un œil, il donnera des larmes ; tourmente un cœur, il donne l’intelligence. » (Sir 22,19) ». (Origène Homélies sur la Genèse, X,5.)

« En réalité, les puits de notre âme ont besoin d’un puisatier qui les creuse ; il faut les nettoyer, il faut déblayer tout ce qui est terrestre pour que les nappes de pensées raisonnables que Dieu y a enfouies émettent des filets d’eau pure et sincère. » (Origène Homélies sur les Nombres, XII,1)

« Purifie donc, toi aussi, ton esprit, pour qu’un jour tu boives à tes sources et puises l’eau vive à tes puits. Car si tu as reçu en toi la parole de Dieu, si tu as reçu de Jésus l’Eau vive, si tu l’as reçu avec foi, elle deviendra en toi « source d’eau jaillissant pour la vie éternelle », par le même Jésus-Christ notre Seigneur à qui appartient la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. » (Origène Homélies sur la Genèse, X, 5)